常林寺(じょうりんじ)

常林寺の宗派 浄土宗

常林寺の所在地

京都市左京区川端今出川上る東側

(賀茂大橋東詰めの交番を北へすぐ)

常林寺の拝観時間 午前9時より午後4時

常林寺への公共交通機関

●京阪電車、叡山電鉄「出町柳」下車、南へ約3分

●市バス、京都バス「出町柳駅前」下車すぐ

(京都駅前から市バス5系統に乗車)

常林寺の由緒

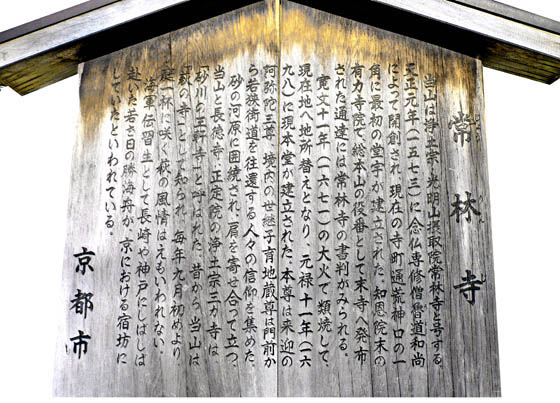

▼下の文章は常林寺に掲示されていた京都市の古い駒札(下の写真)を書き写しています。

常林寺(じょうりんじ)

当山は浄土宗・光明山摂取院常林寺と号する。天正元年(一五七三)に念仏専修僧魯道(ろどう)和尚によって開創され、現在の寺町通荒神口の一角に最初の堂宇が建立された。知恩院末の有力寺院で、総本山の役番として末寺へ発布された通達には常林寺の書判がみられる。

寛文十一年(一六七一)の大火で類焼して、現在地へ地所替えとなり、元禄十一年(一六九八)に現本堂が建立された。本尊は来迎の阿弥陀三尊、境内の世継子育地蔵尊は門前から若狭街道を往還する人々の信仰を集めた。

砂の河原に囲繞され、肩を寄せ合って立つ、当山と長徳寺、正定院の浄土宗三ヵ寺は、「砂川の三軒寺」と呼ばれた。昔から当山は「萩の寺」として知られ、毎年九月初めより、庭一杯に咲く萩の風情はえもいわれない。

海軍伝習生として長崎や神戸にしばしば赴いた若き日の勝海舟が、京における宿坊にしていたといわれている。

京 都 市

▲上は常林寺に掲示されていた京都市の古い駒札(下の写真)の文章を再録しています。