西教寺、明智光秀一族の墓

令和2年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」で話題を集める明智光秀菩提寺の西教寺には大勢の人が訪れています。

西教寺は延暦寺が建つ比叡山の東の麓にあり、全国に3,800余もある「山王宮」の総本宮である日吉大社の前を北へ歩くと坂本城から移築した西教寺の総門があります。

元亀2年(1571)9月の織田信長による比叡山焼き討ちで西教寺の堂宇も類焼の被害を被りましたが、その後の西教寺と坂本の町の復興に力を尽くしたのが、織田信長の家臣であった明智光秀です。

本能寺の変で全国的には謀反人と言われている明智光秀ですが、この坂本地区をはじめ、明智光秀にゆかりのある京都府亀岡市、京都府福知山市などでは、明智光秀が地区の発展や住む人たちの幸せに尽くしたことへの感謝と畏敬の念を持ち、今でも光秀祭の武者行列などが行われています。

西教寺の詳しい情報と地図、写真は西教寺をクリックしてください。

明智光秀一族の墓の由緒

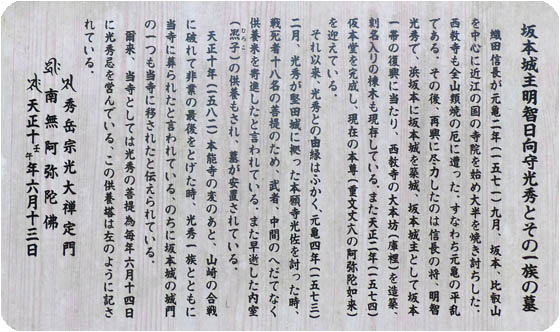

▼下の文章は西教寺の明智光秀一族の墓に掲示されている説明板(下の写真)の文を再録しています。

坂本城主明智日向守光秀と

その一族の墓

織田信長が元亀二年(一五七一)九月、坂本、比叡山を中心に近江の国の寺院を始め大半を焼き討ちした。西教寺も全山類焼の厄に遭った。すなわち元亀の平乱である。その後、再興に尽力したのは信長の将、明智光秀で、浜坂本に坂本城を築城、坂本城主として坂本一帯の復興に当たり、西教寺の大本坊(庫裏)を造築、刻名入りの棟木も現存している。また天正二年(一五七四)仮本堂を完成し、現存の本尊(重文丈六の阿弥陀如来)を迎えている。

それ以来、光秀との由縁はふかく、元亀四年(一五七三)二月、光秀が堅田城に拠った本願寺光佐を討った時、戦死者十八名の菩提のため、武者、中間のへだてなく供養米を寄進したと言われている。また早逝した内室(熙子(ひろこ))の供養もされ、墓が安置されている。

天正十年(一五八二)本能寺の変のあと、山崎の合戦に破れて悲業の最後をとげた時、光秀一族とともに当寺に葬られたと言われている、のちに坂本城の城門の一つも当寺に移されたと伝えられている。

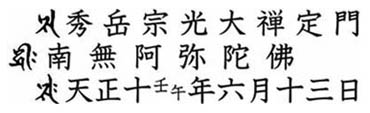

爾来、当寺としては光秀の菩提為毎年六月十四日に光秀忌を営んでいる。この供養塔は下のように記されている。

▲上は西教寺の明智光秀一族の墓に掲示されている説明板(下の写真)の文を書き移しています。