建勲神社

(たけいさおじんじゃ)

京都市北区の標高111.7メートルの船岡山の頂上近くに境内を広げる建勲神社には織田信長がお祀りされています。

建勲神社は「たけいさおじんじゃ」が正しい読み方ですが、一般には「けんくんじんじゃ」と呼ばれています。

明治天皇の宣旨により明治2年に創建された新しい神社です。

建勲神社の所在地

京都市北区紫野北船岡町49

建勲神社の御祭神

織田信長公

織田信忠卿(信長公の御嫡子)

建勲神社の参拝

境内自由

朝8時~夕5時

建勲神社への公共交通機関

●市バス「建勲神社前」下車、南へ徒歩数分

(京都駅前からは市バス206系統に乗車)

●市バス「船岡山」下車徒歩約8分

建勲神社の由緒

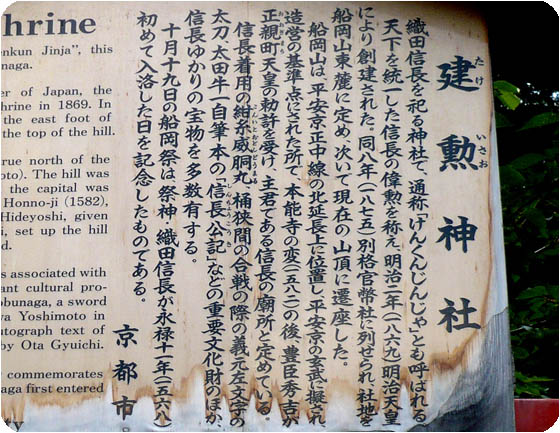

▼下の文章は建勲神社の鳥居の横に掲示されていた駒札の文(下の写真)をそのまま再録しています。

建勲神社

たけいさおじんじゃ

織田信長を祀る神社で、通称「けんくんじんじゃ」とも呼ばれる。

天下を統一した信長の偉勲を称え、明治二年(一八六九)明治天皇により創建された。同八年(一八七五)別格官幣社に列せられ、社地を船岡山東麓に定め、次いで現在の山頂に遷座した。

船岡山は、平安京正中線の北延頂上に位置し、平安京の玄武に擬され、造営の基準点にされた所で、本能寺の変(一五八二)の後、豊臣秀吉が正親町(おおぎまち)天皇の勅許を受け、主君である信長の廟所と定めている。

信長着用の紺糸威胴丸(こんいとおどしどうまる)、桶狭間の合戦の際の義元左文字の太刀、太田牛一自筆本の「信長公記(しんちょうこうき)」などの重要文化財のほか、信長ゆかりの宝物を多数有する。

十月十九の船岡祭は、祭神・織田信長が永禄十一年(一五八六)初めて入洛した日を記念したものである。 京都市

▲上は建勲神社に掲示されていた京都市の駒札(下の写真)の文章をそのまま再録しています。